食品トレーサビリティとは?基本を理解する

食品に関する事故や不正表示が相次ぐ中、消費者の「安心して食べられる食品」へのニーズは年々高まっています。そんな中で注目されているのが「食品トレーサビリティ」です。

本記事では、その仕組みや重要性を分かりやすく解説します。

食品トレーサビリティとは? その定義と重要性をわかりやすく解説

食品トレーサビリティとは、食品の生産、加工、流通の各段階における情報を追跡・遡及できる仕組みのことです。これにより、食品に問題が発生した場合に、原因究明や影響範囲の特定を迅速に行うことができます。

食品の安全性を確保する上で、トレーサビリティは非常に重要な役割を果たします。消費者は、食品がどこで、どのように生産されたのかを知ることで、安心して食品を購入することができます。

また事業者もトレーサビリティを導入することで、食品事故のリスクを低減し、ブランドイメージを守ることができます。 近年、食品に対する消費者の安全意識は高まっており、トレーサビリティの重要性はますます増しています。食品事業者はトレーサビリティの導入を積極的に検討し、消費者の信頼に応えることが求められています。

トレーサビリティは、単なる義務ではなく、企業の信頼性を高めるための重要な戦略となりえます。

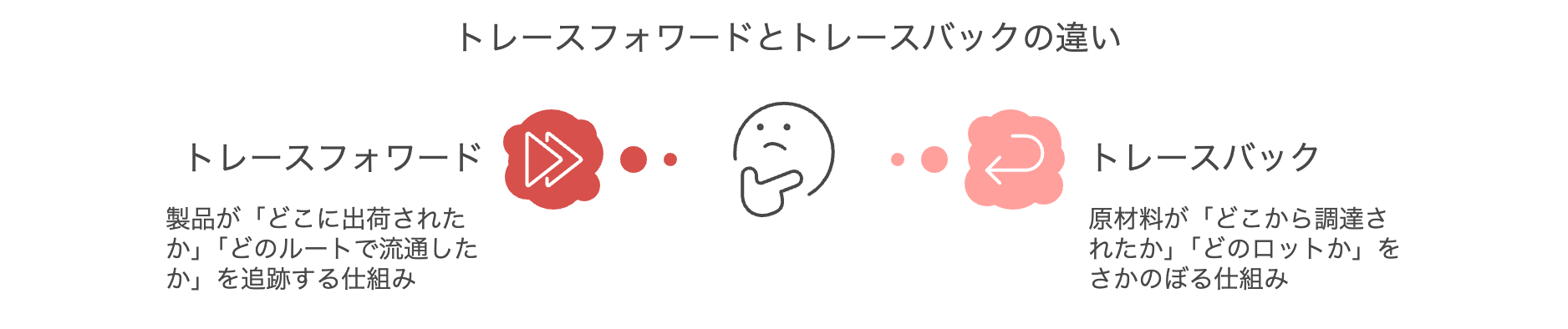

トレーサビリティの種類とは? トレースフォワード・バックの違いと役割

トレーサビリティには、製品の流通経路を追跡するトレースフォワード(追跡)と、原材料の仕入れ元を遡るトレースバック(遡及)の2種類があります。どちらも、食品の安全性を確保するために重要な役割を果たします。

トレースフォワードは、製品がどのルートで消費者に届いたかを把握するために行われます。例えば、特定のロットの製品に問題が発見された場合、トレースフォワードによって、そのロットの製品がどの店舗や地域に出荷されたかを特定することができます。これにより、迅速な回収や情報提供が可能になります。

一方、トレースバックは、製品の原材料がどこから来たかを遡るために行われます。例えば、特定の製品から有害物質が検出された場合、トレースバックによって、その原材料の供給元を特定し、原因を究明することができます。これにより、再発防止策を講じることができます。

トレースフォワードとトレースバックは、互いに補完し合うことで、より効果的なトレーサビリティを実現します。食品事業者は、両方のトレーサビリティを導入し、食品の安全性を確保することが重要です。

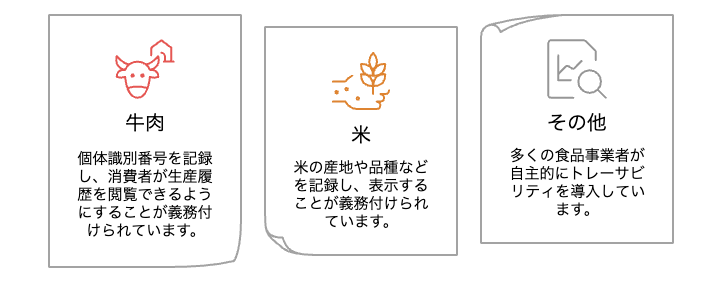

日本で義務化されている食品トレーサビリティ制度とは? 対応が必要な業種と背景

日本では、牛肉や米など、一部の食品においてトレーサビリティが義務化されています。これは、消費者の安全意識の高まりや、食品事故の発生を受けて、法整備が進められた結果です。

牛肉トレーサビリティ法では、牛の個体識別番号を記録し、消費者がインターネットなどで生産履歴を閲覧できるようにすることが義務付けられています。これにより、BSE(牛海綿状脳症)などの問題が発生した場合でも、迅速な対応が可能になります。

米トレーサビリティ法では、米の産地や品種などを記録し、表示することが義務付けられています。これにより、消費者は、米の品質や安全性を確認することができます。また、不正表示の防止にもつながります。

これらの食品以外にも、多くの食品事業者が自主的にトレーサビリティを導入しています。食品の安全性を確保し、消費者の信頼を得るためには、トレーサビリティの導入は不可欠であると言えるでしょう。今後、トレーサビリティが義務化される食品は、さらに拡大していく可能性があります。

食品製造現場のデジタル化とトレーサビリティの強化をお考えなら、今すぐ「ツクルデ」の導入をご検討ください。資料請求・デモのご相談はお気軽にどうぞ。