食品トレーサビリティとHACCPの違いとは?

導入のポイントを解説

食品の安全性を確保するために重要な食品トレーサビリティとHACCP。どちらも食品管理の仕組みですが、目的や管理方法に違いがあります。この記事では、それぞれの違いや導入のポイントについて解説します。

食品トレーサビリティとは?

「いつ・どこで・誰が・何をしたか」を記録し、問題発生時に原因や影響範囲を追跡・遡及する仕組みで、主に事後対応を目的としています。一方、HACCPは製造工程ごとの危害要因を分析・管理し、事故を未然に防ぐための仕組みで、予防管理に重点を置きます。

どちらも食品安全には不可欠で、組み合わせることで予防から対応までの一貫管理が可能になります。

導入にあたっては以下の点が重要です:

・目的を明確にする

・正確なデータ管理体制を整える

・現場で活用できるよう従業員教育を徹底する

この2つの仕組みを適切に活用することで、食品事故のリスクを減らし、消費者からの信頼と企業の競争力を高めることができます。

トレーサビリティの定義と目的

トレーサビリティとは、食品の生産、加工、流通、そして消費に至るまでの各段階における情報を追跡し、必要に応じて遡及できる仕組みのことです。

これは、食品安全を確保し、消費者の信頼を得る上で不可欠な要素となります。具体的には、 食品がどこで生産され、どのような加工を受け、どこを流通して消費者の手元に届いたのかを記録し、問題発生時にはその原因を迅速に特定し、影響範囲を最小限に抑えることを目的としています。

トレーサビリティシステムは、食品事故や偽装問題が発生した際に、その原因を迅速に特定し、製品の回収や情報公開などの対応を迅速に行うことを可能にします。これにより、消費者の健康被害を最小限に抑え、企業の信頼を守ることができます。 また、トレーサビリティは、食品の品質管理や効率的なサプライチェーンの構築にも役立ちます。

食品トレーサビリティの2つの種類

食品トレーサビリティには大きく分けて、「トレースバック(遡及)」と「トレースフォワード(追跡)」の2つの種類があります。

トレースバックとは、最終製品から原材料や製造工程を遡って追跡する仕組みです。これにより、問題が発生した場合に、その原因がどの段階にあるのかを特定することができます。

たとえば、消費者が特定の製品に異物混入を発見した場合、トレースバックによって、どの原材料に問題があったのか、どの製造ラインで混入が発生したのかを特定できます。

一方、トレースフォワードとは、原材料や製造工程から最終製品の出荷先や販売経路を追跡する仕組みです。これにより、問題が発生した製品がどこに出荷されたのか、どの消費者の手に渡った可能性があるのかを特定することができます。

たとえば、特定の原材料に汚染が判明した場合、トレースフォワードによって、その原材料を使用した製品がどこに出荷されたのかを特定し、迅速に回収措置をとることができます。

トレーサビリティ導入のメリット

食品トレーサビリティを導入することで、企業は様々なメリットを享受できます。

第一にリコール時の迅速な対応が可能になります。問題が発生した製品を迅速に特定し、回収することで、消費者の健康被害を最小限に抑え、企業の信頼失墜を防ぐことができます。

第二に、各工程での安全性意識が向上します。トレーサビリティシステムを導入することで、従業員は自身の担当工程が製品の品質にどのように影響するかをより深く理解し、より高い意識を持って業務に取り組むようになります。

第三に、消費者からの信頼度が向上します。トレーサビリティの情報公開は、消費者に安心感を与え、製品の選択における重要な判断材料となります。 特に、安全志向の強い消費者にとっては、トレーサビリティが確保されている製品は、そうでない製品よりも魅力的に映ります。

これらのメリットに加えて、トレーサビリティは、サプライチェーン全体の効率化や、 品質管理の向上にも貢献します。

HACCPとは?

HACCPの定義と目的

HACCP(Hazard Analysis and CriticalControlPoint)とは、食品の製造工程における危害要因を分析し、それらを重点的に管理することで、安全な食品を製造するための衛生管理システムです。

HACCPは、従来の最終製品の検査に依存するのではなく、製造工程全体を管理することで、より効果的に食品の安全性を確保することを目的としています。 HACCPの導入により、食品事故の未然防止、衛生管理レベルの向上、従業員の衛生意識向上、国際基準への対応などが期待できます。

HACCPは、食品事業者が自主的に衛生管理計画を作成し、それに基づいて衛生管理を行うことを基本としています。 計画の作成にあたっては、食品の種類や製造工程、施設の規模などを考慮し、自社に最適な計画を策定する必要があります。

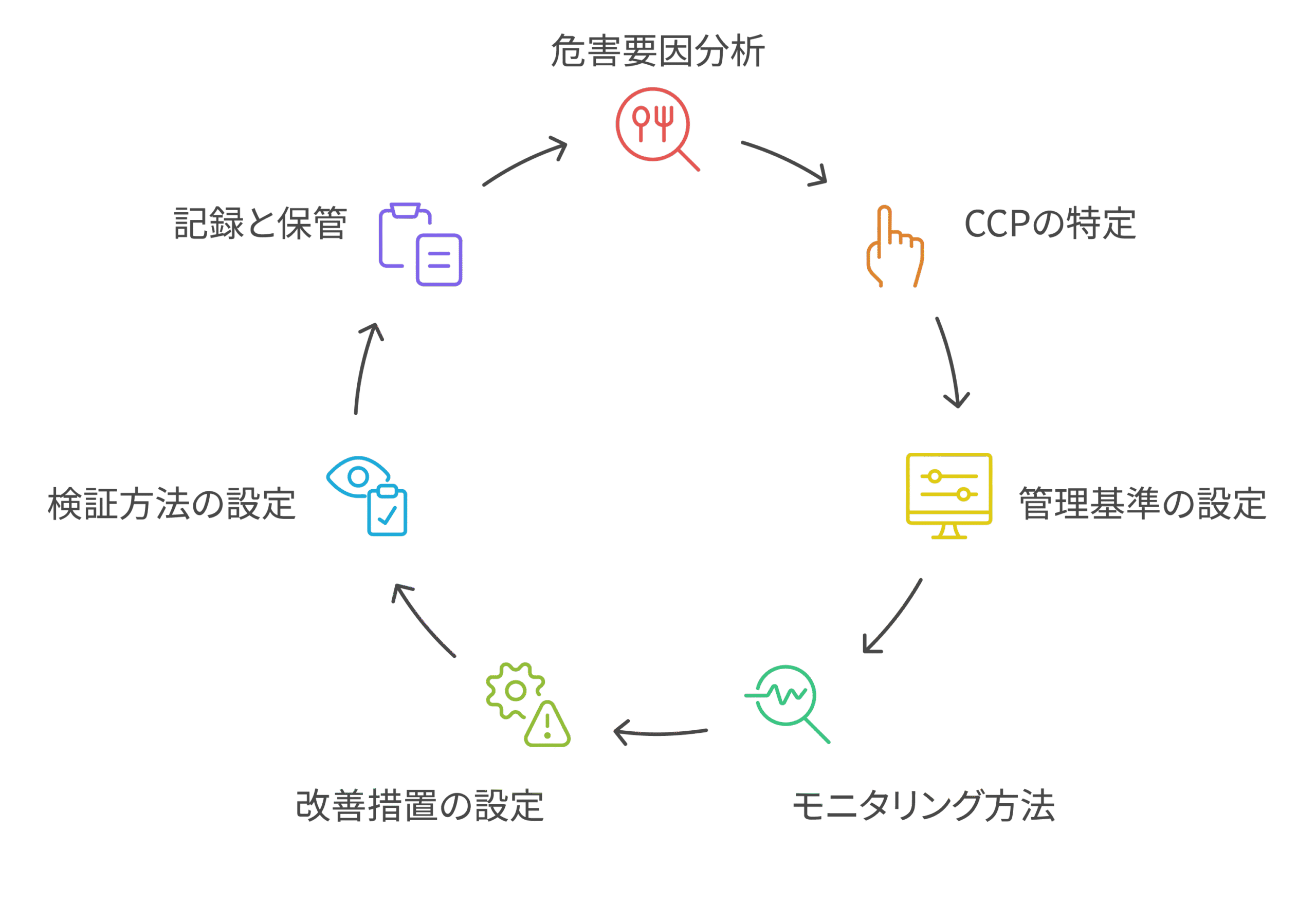

HACCPの7原則

HACCPは、効果的な食品安全管理を実現するために、7つの原則に基づいています。

(1)危害要因分析:食品の製造工程におけるあらゆる危害要因(生物的、化学的、物理的)を特定します。

(2)重要管理点(CCP)の特定:特定された危害要因を管理するために、最も重要な工程(CCP)を特定します。

(3)管理基準の設定:各CCPにおいて、危害要因を管理するための基準値を設定します。

(4)モニタリング方法の設定:各CCPが管理基準を満たしているかどうかを監視する方法を設定します。

(5)改善措置の設定:モニタリングの結果、管理基準から逸脱した場合に、どのような改善措置を講じるかを設定します。

(6)検証方法の設定:HACCPシステムが有効に機能しているかを検証する方法を設定します。

(7)記録と保管:HACCPシステムの運用に関する記録を保管します。これらの7原則を遵守することで、食品事業者は、自社の製造工程における危害要因を効果的に管理し、安全な食品を消費者に提供することができます。

HACCP導入のメリット

HACCPを導入することで、食品事業者には数多くのメリットがあります。

まず、食品事故の未然防止につながります。危害要因を分析し重点的に管理することで、食中毒や異物混入などの事故を未然に防ぐことができます。

次に、衛生管理レベルが向上します。HACCPシステムに基づいた衛生管理を行うことで施設全体の衛生レベルが向上し、より安全な食品を製造することができます。また、従業員の衛生意識も向上します。

HACCPに関する教育や訓練を通じて従業員は食品の安全性に対する意識を高め、より適切な衛生管理を行うようになります。さらに、HACCPは国際的な食品安全基準として認知されており、HACCPを導入することで、海外への輸出が容易になるなどのメリットも期待できます。

これらのメリットは食品事業者の信頼性を高め、競争力を強化することにもつながります。

HACCPと食品トレーサビリティの違い

管理の焦点の違い

HACCPと食品トレーサビリティは、どちらも食品安全を確保するための重要な仕組みですが、管理の焦点が異なります。HACCPは、食品の製造工程における危害要因を管理することに焦点を当てています。

具体的には、各工程で発生する可能性のある危害要因を分析し、それらを管理するための重要管理点(CCP)を設定しCCPを適切に管理することで、食品の安全性を確保します。 一方食品トレーサビリティは、食品の生産から消費までの流れを追跡することに焦点を当てています。

具体的には、食品がどこで生産され、どのような加工を受け、どこを流通して消費者の手元に届いたのかを記録し、問題発生時にはその原因を迅速に特定し、影響範囲を最小限に抑えることを目的としています。

このように、HACCPは「工程」に着目し、トレーサビリティは「流れ」に着目するという違いがあります。

目的の違い

HACCPと食品トレーサビリティは目的においても違いがあります。HACCPの主な目的は食品の安全性を確保することです。製造工程における危害要因を管理し、安全な食品を製造することを目的としています。

一方、食品トレーサビリティの主な目的は、問題発生時の原因究明や影響範囲の特定です。食品事故や偽装問題が発生した場合にその原因を迅速に特定し、製品の回収や情報公開などの対応を迅速に行うことを可能にします。

したがって、HACCPは食品安全の「予防」に重点を置いておりトレーサビリティは食品安全の「事後対応」に重点を置いていると言えます。ただし、両者は独立したものではなく相互に連携することで、より効果的な食品安全管理体制を構築することができます。

相互補完的な関係

HACCPとトレーサビリティはそれぞれ異なる目的を持つものの、相互補完的な関係にあります。HACCPによって食品製造工程の安全性を確保し、トレーサビリティによって問題発生時の迅速な対応を可能にすることで、より高度な食品安全管理体制を構築することができます。

たとえば、HACCPによって特定の工程で危害要因が管理されていたとしてもその工程で使用された原材料に問題があった場合、HACCPだけではその原因を特定することはできません。しかし、トレーサビリティシステムがあればその原材料の履歴を遡って追跡し問題の原因を特定することができます。

また、トレーサビリティシステムによって問題が発生した製品の出荷先が特定できたとしても、HACCPによってその製品が安全に製造されたことが保証されていなければ、消費者の不安を解消することはできません。

このように、HACCPとトレーサビリティはそれぞれの弱点を補完し合い、より強固な食品安全管理体制を構築するために不可欠な要素となります。

トレーサビリティシステム導入のポイント

目的の明確化

トレーサビリティシステム導入を成功させるためには、まず導入目的を明確にすることが重要です。なぜトレーサビリティシステムを導入するのか、 どのような課題を解決したいのか具体的な目的を定めることで、システム選定や運用方法が明確になります。

目的が曖昧なままシステムを導入してしまうと、期待した効果が得られなかったりシステムが十分に活用されなかったりする可能性があります。 たとえば、「リコール対策を強化したい」という目的であれば問題発生時の迅速な製品追跡を可能にするシステムを選定する必要があります。

また、「消費者への情報提供を充実させたい」という目的であれば、製品の生産履歴や品質情報をわかりやすく表示できるシステムを選定する必要があります。 このように目的を具体的に設定することで、自社に最適なシステムを選定し効果的な運用を実現することができます。

データ管理体制の構築

トレーサビリティシステムの効果を最大限に引き出すためには正確なデータ収集と管理が不可欠です。データの入力方法、保管場所、更新頻度などを明確にし、データ改ざんのリスクを防止するための対策を講じることが重要です。

データが不正確であったり適切に管理されていなかったりすると、問題発生時に原因を特定することが困難になり、トレーサビリティシステムの意味がなくなってしまいます。 たとえば、原材料の仕入れ記録、製造記録、出荷記録など、各工程で発生するデータを正確に記録し、一元的に管理する必要があります。

また、データのバックアップ体制を整備し、災害時などにもデータが消失しないように対策を講じることも重要です。さらに、データのセキュリティ対策を徹底し、不正アクセスや情報漏洩のリスクを防止することも忘れてはなりません。

従業員教育の徹底

トレーサビリティシステムを効果的に運用するためには、従業員への教育が不可欠です。システムの操作方法、データの重要性、問題発生時の対応などを徹底的に教育することで、従業員一人ひとりが責任を持ってシステムを運用し、トレーサビリティの精度を高めることができます。

従業員教育を怠るとデータの入力ミスや記録漏れが発生したり、問題発生時の対応が遅れたりする可能性があります。たとえば、システムの操作方法に関する研修を実施したり、トレーサビリティの重要性に関する講義を行ったりすることが有効です。

また、定期的な教育プログラムを実施し、従業員の知識やスキルを維持・向上させることも重要です。さらに従業員からの意見や要望を積極的に収集し、システムの改善や教育内容の見直しに役立てることで、より効果的なトレーサビリティシステムを構築することができます。

さいごに

食品トレーサビリティとHACCPは、どちらも食品安全を確保するために極めて重要な仕組みです。HACCPは食品の製造工程における危害要因を管理し、トレーサビリティは食品の流通経路を追跡します。

両者を組み合わせることで、より包括的な食品安全管理体制を構築することができます。それぞれの違いを正しく理解し、自社の状況に合わせて適切に導入・運用することで、食品事故のリスクを低減し、消費者の信頼を獲得することができます。

トレーサビリティシステムの導入にあたっては、目的の明確化、データ管理体制の構築、従業員教育の徹底が重要なポイントとなります。これらのポイントを踏まえ、計画的にシステムを導入・運用することで、食品事業者はより安全で信頼性の高い食品を提供し、持続的な成長を実現することができます。

食品安全は企業にとって最も重要な責務の一つです。HACCPとトレーサビリティを効果的に活用し食品安全管理体制を強化することで、消費者の健康を守り社会に貢献していくことが求められます。

まずは、お気軽にお問い合わせください。