繁忙期の食品工場DXを成功に導く5ステップ | 現場を巻き込むシステム導入術

本記事では、競争激化と人材不足に直面する食品工場が、繁忙期でもDXを成功させるための実践的な5ステップを解説します。「繁忙期だから無理」という常識を覆し、現場の負担を最小限に抑えながら、紙帳票管理のリスクを解消し、持続的な成長を実現する秘訣を具体的にお伝えします。現場を巻き込み、DXを「当たり前」の業務プロセスへと進化させるためのロードマップをぜひご活用ください。

「繁忙期だから無理…」「現場が新しいことに抵抗がある…」食品工場でDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を諦めていませんか?特に年末年始やお盆、特定の季節商品製造ピーク時には、現場スタッフは目の前の生産に追われ、新しいシステムの導入や操作方法の習得に時間や心の余裕を割くのが難しいと感じがちです。

しかし、競争が激化し、人材不足が深刻化する現代において、DXはもはや待ったなしの喫緊の課題です。本記事では、多忙を極める現場の負担を最小限に抑えながら、DXを確実に成功へ導くための具体的な5つのステップを、現場のリアルな声も交えながらご紹介します。現場を巻き込み、システムの導入から定着までを実現する秘訣を掴み、貴社の未来を切り拓きましょう!

目次

導入: 繁忙期の食品工場DX、導入の難しさsと成功への道筋

「繁忙期だから無理」は過去の話?食品工場DXが喫緊の課題である理由

食品工場では、季節ごとの需要変動が大きく、特定の時期に生産が集中する「繁忙期」が存在します。この時期は、現場スタッフは目の前の生産に追われ、新しいシステムの導入や操作方法の習得に時間や心の余裕を割くのが難しいと感じがちです。

しかし、「繁忙期だから無理」という考え方は、企業の成長を阻む見えない壁となりかねません。DXは単なるITツールの導入に留まらず、業務プロセスそのものを抜本的に変革し、未来の競争力を高めるための戦略的投資と位置づけるべきです。

現在の食品製造業を取り巻く環境は、競争の激化、深刻な人材不足、そしてHACCP義務化をはじめとする法令対応の強化といった、多くの課題に直面しています。これらの課題を乗り越え、持続的に成長していくためには、データに基づいた効率的な生産体制と盤石な品質保証体制が不可欠です。DXはこれらの課題解決の切り札となるだけでなく、将来的なスマートファクトリー化への第一歩でもあります。

紙帳票の管理が招く重大なリスクと品質保証部門の機能不全とは

多くの食品工場で未だ主流である紙帳票での記録管理は、多岐にわたる深刻なリスクを抱えています。これが品質保証部門の機能不全を招き、企業の信頼性を損なう可能性もあります。

- トレーサビリティの欠如・困難さ:ある品質保証担当者様からは、『紙帳票では困難だったロットごとの追跡が、システム導入で瞬時に可能になったのは画期的ですね。異物混入のような緊急時にも迅速に対応できる安心感があります』と、具体的な導入効果を実感する声をいただいております。紙帳票では原材料のロットから最終製品までの追跡が非常に困難で、異物混入やリコール発生時に迅速な対応ができません。

- 品質保証体制の機能不全:現場で記入される帳票の責任者欄のチェックが毎日行えず、品質保証部門が本来の役割を果たせない状況が発生しがちです。紙の帳票ではリアルタイムな状況把握ができず、問題が表面化するまで対応が遅れることもあります。

- 確認作業の遅延と人為的ミス:大量の紙帳票を目視で確認する作業は、時間と労力を要し、見落としや誤記といった人為的ミスが発生するリスクを高めます。

- 属人化とノウハウ喪失:特定の従業員しか帳票の保管場所や内容を把握していない場合、その従業員の退職や異動で重要な情報が失われる可能性があります。

これらの課題は、企業の信頼性を損ない、ブランド価値を低下させるだけでなく、最悪の場合、企業の存続を脅かす事態に発展する可能性も秘めています。

現場が抱える「新しいことへの抵抗感」を乗り越えるには

新しいシステム導入に対する現場の抵抗感は、どの業界でも共通の課題です。特に多忙な食品工場では、「今のやり方で手一杯なのに、これ以上新しいことは無理」という心理が働きがちです。この根強い抵抗感を乗り越えるためには、トップダウンの一方的な指示ではなく、現場を巻き込み、当事者意識を持たせることが極めて重要になります。

本記事で紹介する5つのステップは、まさにこの「現場を巻き込む」ことを最優先に設計されています。初期段階での負担を最小限に抑え、小さな成功体験を積み重ね、手厚いサポートと教育体制を構築することで、現場の「不安」を「期待」へと変えていくのです。そして最終的には、DXを「特別なこと」ではなく、「当たり前の業務プロセス」として定着させることを目指します。

この章のまとめ

- 繁忙期の食品工場DX導入は困難に見えるが、競争力強化、人材不足、法令対応のため喫緊の課題である。

- 紙帳票管理は、トレーサビリティ欠如、品質保証機能不全、人為的ミスなどの重大なリスクを招く。

- 現場の抵抗感を克服するには、負担軽減、成功体験、手厚いサポートを通じた「現場巻き込み型」アプローチが不可欠。

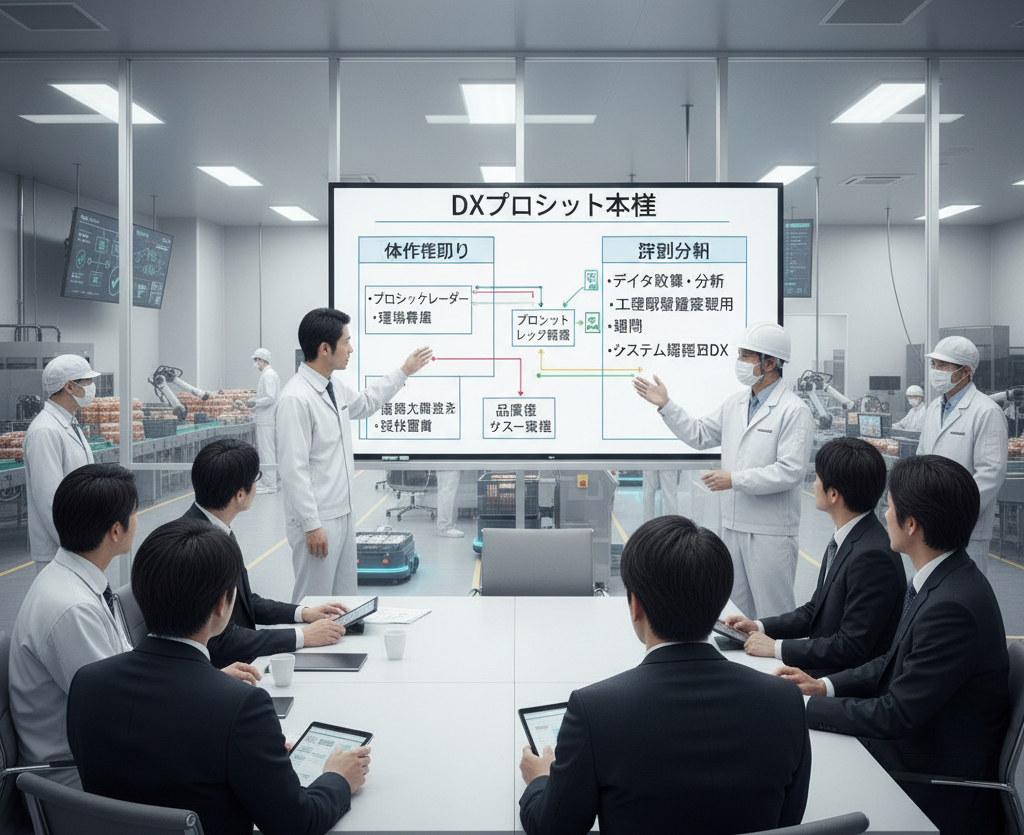

ステップ1: 現場を巻き込む「体制作り」と「役割分担」の明確化

「食品工場でDX推進の役割分担はどう決めるべき?」これはDXプロジェクトを始める上で最も重要な問いの一つです。明確な役割分担がなければ、プロジェクトは責任の所在が曖昧になり、停滞してしまいます。特に繁忙期においては、普段の業務に加えて新しいタスクが発生するため、「誰が何をやるのか」を明確にし、責任と権限を付与することが不可欠です。

弊社のお客様とのキックオフ会議では、プロジェクトの滑り出しを円滑にするため、最初に社内での役割分担を決定していただくようお願いしています。これにより、プロジェクトの推進力が格段に向上し、現場の混乱を最小限に抑えられます。

DXプロジェクト成功の鍵を握る「統括リーダー」の役割と任命の重要性

DXプロジェクトの成功には、統括プロジェクトリーダーの存在が欠かせません。このリーダーは、プロジェクト全体のビジョンと目標を決定し、社内リソースの配分、そして経営層への報告と意思決定を促す役割を担います。品質保証室長や工場長など、現場の実情を深く理解し、かつ経営層と現場をつなぐことができる人物を任命することが理想的です。

統括プロジェクトリーダーに求められること

- プロジェクト全体のビジョンと目標を明確にし、社内に浸透させる。

- 部門間の連携を促進し、障壁を取り除く。

- 予算や人員など、必要なリソースを確保する。

- 進捗を定期的に確認し、問題発生時には迅速な意思決定を行う。

現場の声を吸い上げ、推進する「推進リーダー」と日々の運用を担う「運用担当」の役割

統括プロジェクトリーダーの下には、プロジェクトを実務レベルで推進する推進リーダーと、システムの日々の運用を担う運用担当が必要です。

- 推進リーダー:各部門から選出され、現場の意見を吸い上げ、課題解決の中心となります。デジタル化する帳票の選定や、システム要件の具体化に深く関与します。複数の部門からバランスよく選出することで、導入後のギャップを最小限に抑えることができます。

- 運用担当:実際にシステムを日常的に使用する現場のスタッフです。システムの操作に慣れ、他のメンバーへの簡単なレクチャーや、疑問点の解消をサポートする役割も期待されます。

これらの担当者が密に連携し、定期的にフィードバックを共有する会議体を設けることで、繁忙期でもプロジェクトがスムーズに進行します。

システム設定を担い、社内ノウハウを蓄積する「設定担当」に求めるスキルとは

システム導入において見落とされがちなのが、システムの設定やマスタデータ管理を専門に行う設定担当の役割です。この担当者は、外部ベンダーとのやり取りだけでなく、将来的には自社内でシステムを柔軟にカスタマイズ・改善していくための社内ノウハウを蓄積する重要な存在となります。

設定担当に求められるスキル

- 基本的なPC操作スキル、特にExcelなどのデータ管理ツールに慣れていること。

- 論理的思考力と問題解決能力。

- 新しいシステムやツールの学習意欲。

- (将来的には)簡単なデータベース知識やプログラミングの基礎知識があるとさらに良い。

この担当者が育つことで、システムベンダーに依存しすぎることなく、自律的なDX推進が可能になります。「無駄な投資をせずに、自社でシステムを使いこなせるようになった」というお客様の言葉のように、自社でシステムを使いこなす知見を持つことは、長期的なコスト削減にも繋がります。

この章のまとめ

- DX成功には「統括プロジェクトリーダー」「推進リーダー」「運用担当」「設定担当」の明確な役割分担が必須。

- 統括リーダーはビジョンを示し、推進リーダーは現場と連携、運用担当は日々システムを使用、設定担当はノウハウを蓄積する。

- 責任と権限を明確にすることで、繁忙期でもプロジェクトを円滑に進める基盤を築く。

ステップ2: 「スモールスタート」で現場の抵抗感を最小化する導入戦略

「繁忙期に食品工場でDX導入する際、最初に何をすればいい?」この疑問に対し、私たちがお勧めするのは「スモールスタート」です。一度にすべての紙帳票をデジタル化しようとすると、現場の混乱と負担が大きくなり、プロジェクトが頓挫するリスクが高まります。初期段階では、デジタル化する帳票を厳選し、小さな成功体験を積み重ねることで、現場の抵抗感を最小限に抑え、DXへの期待感を高めることが重要です。

弊社のお客様との議論では、初期段階で作成する帳票数について、「初期20帳票という枠をすでに超過している」という懸念が聞かれることもあります。しかし、この「20帳票」という数字には、現場の負担軽減と早期の成果創出という明確な意図があります。欲張らず、まずは最小限の成功を目指すのが賢明です。

膨大な紙帳票から「20帳票」を選定する賢い方法と基準

優先順位付けの基準

- 入力頻度が高い帳票:毎日、複数回記入する帳票は、デジタル化の効果がすぐに実感できます。

- ミスが発生しやすい帳票:複雑な計算や転記が多い帳票は、システムの自動化でミスを減らせます。

- トレーサビリティに直結する重要な帳票:品質保証の根幹をなす記録は優先度が高いです。

- 現場の負担が大きいと感じられている帳票:現場の不満を解消することで、DXへの協力を促せます。

この段階で「まずはここから」という明確なロードマップを示すことで、現場の「どこまで変わるのか」「自分たちの仕事はどうなるのか」という漠然とした不安を取り除き、「これならできるかも」という期待感に変えていきます。

衛生管理帳票とマスター登録から始めることで得られる早期の効果

- 衛生管理の徹底:HACCP義務化に伴う品質保証強化に伴い、衛生管理は食品工場にとって最重要項目の一つです。デジタル化により、抜け漏れのない確実な記録管理とリアルタイムな状況把握が可能になります。

- データの基盤構築:マスター登録(原材料、製品、工程など)は、あらゆる記録の基盤となります。これを最初に整備することで、後の帳票デジタル化がスムーズに進みます。

- 早期の安心感と成功体験:比較的シンプルで、HACCP対応など明確なメリットがある帳票から始めることで、現場は新しいシステム操作に慣れやすく、早期に「できた!」という成功体験を得られます。これにより、次のステップへのモチベーションが高まります。

お客様からも「記録管理システム「ツクルデ」を導入して、ロットごとの原材料情報まで瞬時に追跡できるようになったのは素晴らしいですね!」といった期待の言葉をいただいており、早期の効果実感は現場のDX推進に大きな力を与えます。

初期段階で現場が「これならできる」と感じる心理的ハードルを下げる仕掛けとは

心理的ハードルを下げるためには、以下の「仕掛け」が有効です。

- 直感的なインターフェース:誰でも簡単に操作できる、シンプルで分かりやすいデザインのシステムを選ぶこと。

- 既存業務フローとの連携:可能であれば、既存の業務フローを大きく変えずにデジタル化できる部分から始める。

- 「練習期間」の確保:本格運用前に、現場がシステムに触れる機会を十分に設け、不安を解消する。

- 成功事例の共有:導入初期の成功事例や、他の部署での良い活用例を積極的に共有し、前向きな雰囲気を醸成する。

「まずは20帳票から」という限定的なアプローチは、この心理的ハードルを下げるための最良の戦略の一つです。小さな一歩から始め、徐々に範囲を広げていくことで、現場全体がDXを受け入れ、「これならできる」という確信へと変わっていくでしょう。

この章のまとめ

- DX導入は「スモールスタート」が鍵。初期20帳票に絞り、現場の負担と抵抗を軽減する。

- 衛生管理帳票とマスター登録から着手し、確実なデータ基盤と早期の成功体験を創出。

- 直感的なシステム、練習期間、成功事例共有で現場の心理的ハードルを下げ、期待感を醸成する。

ステップ3: 現場が「使える」ようになる手厚いサポートと教育体制

「食品工場でシステム導入する際の現場教育はどうすれば良い?」これは、システムを導入したものの、「誰も使わない」「使いこなせない」という事態を避けるために、最も重要な課題です。特に食品工場は多忙であり、一度に大人数を集めて研修を行うのが難しい場合も多いため、柔軟かつ手厚いサポート体制が不可欠です。

多忙な現場に合わせた「ハイブリッド型」レクチャーの進め方と効果

多忙な現場には、オンラインと訪問を組み合わせた「ハイブリッド型」レクチャーが最も効果的です。

- オンラインサポート:システムの基本操作やよくある質問に対するクイックな回答、チャットやWeb会議を通じた遠隔サポートを提供。これにより、現場スタッフは自分のペースで学習を進められ、疑問点をすぐに解消できます。

- 訪問レクチャー:導入初期や複雑な帳票の導入時には、実際に工場を訪問し、現場の機器や業務フローに合わせた実践的な指導を行います。特に「現場とシステムの認識の大きなギャップ」をなくすためには、現場での直接的なコミュニケーションが欠かせません。

このハイブリッド型アプローチにより、多忙な現場への柔軟な対応と、システムへの深い理解の促進を両立させることが可能になります。

外国人実習生の言語の壁をなくす多言語対応の具体的なアプローチ

近年の食品工場では、外国人実習生が重要な労働力となっています。彼らがシステムをスムーズに使いこなせるようにするためには、多言語対応が不可欠です。お客様の要望でもあったインドネシア語への対応は、特に重要な課題です。

記録管理システム「ツクルデ」では、多言語対応機能を標準で提供しています。翻訳データは基本的にはお客様にご用意いただきますが、弊社では翻訳データ作成の指導やツールの活用方法について手厚くサポートします。自社で翻訳データを作成する際の「意味が正しく伝わらないケースがある」という不安に対しては、現場の言葉遣いや文化的背景を考慮したアドバイスを提供し、正確な情報伝達を支援します。

多言語対応のポイント

- システムの表示だけでなく、マニュアルやレクチャー資料も多言語化する。

- 外国人実習生自身が、母国語で質問できる環境を整備する。

- シンプルな言葉遣いと視覚的な説明(図やアイコン)を多用する。

「教える人」を育てることで、自走できる現場を作るための戦略

システムを現場に深く根付かせ、繁忙期であっても問題なく運用されるようにするためには、「教える人」を育て、自走できる現場を作ることが重要です。

- 社内インストラクターの育成:各部門から数名を選出し、システムに関する深い知識と指導スキルを習得させます。彼らが現場の「困った」に即座に対応できる存在となり、自社内での解決能力を高めます。

- Q&A集や簡易マニュアルの作成:よくある質問とその回答、基本的な操作手順をまとめた資料を、現場目線で作成します。

- 定期的なフォローアップ:導入後も定期的に運用担当者を集め、情報交換や疑問点の解消、さらなる活用方法の検討を行う場を設けます。

この章のまとめ

- 多忙な現場には、オンラインと訪問を組み合わせた「ハイブリッド型」レクチャーが最も効果的。

- 外国人実習生向けには、多言語対応(特にインドネシア語)が必須。翻訳データ作成指導などで支援する。

- 社内インストラクターを育成し、Q&A集作成、定期フォローアップを通じて「自走できる現場」を目指す。

ステップ4: 「締め切り」と「段階的導入」によるモチベーション維持

「DX導入プロジェクトで現場のモチベーションを維持するには?」という問いに対する答えの一つは、明確な「締め切り」と「段階的導入」です。目標が曖昧だったり、導入が長期にわたると、現場の集中力やモチベーションは低下しがちです。特に繁忙期では、期限がないとついつい後回しになってしまいます。

なぜ「締め切り」設定がDX導入成功の鍵を握るのか

明確な締め切りを設定することは、プロジェクトの推進力を高め、成功確率を飛躍的に向上させます。

- 推進力の向上:期限があることで、関係者は具体的な行動計画を立て、期日までにタスクを完了させようと努力します。

- 責任感の醸成:各担当者に「いつまでに何を完了させるか」という責任が明確になり、プロジェクトへのオーナーシップが高まります。

- 進捗管理の容易化:締め切りを基準に進捗を管理することで、遅延を早期に発見し、対策を講じることができます。

弊社とのキックオフ会議でも、衛生管理とマスター登録から開始し、年明けには製造日報を導入するという、具体的なスケジュールと締め切りが合意されました。この計画性が、繁忙期を乗り越えてDXを成功させる上で不可欠です。

無理なく進める「段階的導入」計画の立て方とフェーズごとの目標設定

「締め切り」の重要性と並行して、「段階的導入」は現場の負荷を分散し、無理なくDXを進めるためのもう一つの鍵です。フェーズごとに明確な目標を設定することで、現場は「今、何を目指しているのか」を理解し、小さな達成感を積み重ねることができます。

初期フェーズ: 衛生管理帳票とマスター登録

まずはシンプルで必須度の高い項目から着手。現場はシステム操作に慣れ、管理部門はデータ基盤を構築します。目標は「紙の衛生管理帳票をシステムで完結できる」こと。

中間フェーズ: 製造日報の導入

初期フェーズでの成功体験を活かし、より複雑な製造日報へとステップアップ。生産実績や品質記録を統合し、効率化を図ります。目標は「製造日報のリアルタイム記録と確認が可能になる」こと。

発展フェーズ: 配合記録・薬品入出庫記録など

データ活用を見据え、さらに多くの帳票をデジタル化。複雑な記録もシステムで一元管理し、生産性向上を目指します。目標は「データに基づいた意思決定が可能になる」こと。

定期的な進捗共有とフィードバックで現場の達成感を醸成する

- 月次報告会:プロジェクトの全体進捗、各フェーズの達成状況、今後の計画を関係者全員で共有します。成功事例や現場からの改善提案を積極的に紹介することで、モチベーションを高めます。

- 現場からの声を聞く:導入後の課題や改善提案を吸い上げるためのアンケートやヒアリングを定期的に実施します。現場の意見を真摯に受け止め、改善に繋げる姿勢を示すことが重要です。

- 成功事例の表彰:システムを積極的に活用し、業務改善に貢献した部門や個人を表彰することで、他のメンバーへの良い刺激となります。

これらの取り組みを通じて、DXプロジェクトは単なる「義務」ではなく、「現場と共に未来を創る取り組み」へと昇華していくでしょう。

この章のまとめ

- 明確な「締め切り」設定は、DXプロジェクトの推進力と責任感を高める上で不可欠。

- 「段階的導入」により現場の負荷を分散し、無理なくDXを進める計画を立てる。

- 定期的な進捗共有と現場からのフィードバックを通じて、達成感を醸成しモチベーションを維持する。

ステップ5: 定着から拡大へ!DXを「当たり前」にする継続的改善

「DX導入後のシステム定着には何が必要?」これは、システム導入がゴールではなく、あくまでスタートであることを意味します。導入したシステムが現場に「当たり前」のものとして定着し、さらにその効果を拡大していくためには、継続的な改善活動が不可欠です。

導入後も油断は禁物!継続的な運用改善の重要性

システムを現場に深く定着させるには、導入後の継続的な運用改善が欠かせません。

- 定期的なチェックミーティング:週次や月次で運用担当者や推進リーダーが集まり、システムの利用状況、発生した問題、改善提案などを共有・議論します。

- フィードバックチャネルの常設:現場のスタッフが気軽に意見や疑問を伝えられるチャネル(例:専用チャットグループ、意見箱)を設けます。

- 改善サイクルの確立:問題点の洗い出し → 解決策の検討 → 実行 →効果検証というPDCAサイクルを回し、システムを常に最適化していきます。

これにより、システムは現場のニーズに合わせて進化し、使い勝手が向上していくことで、より深く定着していきます。

残された紙帳票のデジタル化でDX効果を最大化するアプローチ

初期に「20帳票」に絞って導入を進めた後も、多くの紙帳票が残っていることでしょう。品質保証部門のお客様からは、特に「混入物、ハサミ包丁、配合記録、薬品入出庫など」の複雑な帳票について、システムでの記録方法への期待が寄せられています。

これら残された帳票のデジタル化は、DX効果をさらに最大化する次のステップです。「記録管理システム「ツクルデ」」のような記録管理システムでは、これらの複雑な記録も柔軟に対応できます。例えば、薬品の入出庫管理をシステム化すれば、リアルタイムの在庫状況が把握でき、「無駄な発注がなくなり、月間約5万円のコスト削減に繋がった」というお客様の声もございます。この数値は当社実績に基づくデータです。

「そもそもこういう帳票がどんどんいらなくなってくるんですか?」というお客様の問いに対する答えは「Yes」です。システムを有効活用することで、多くの記録が自動化され、不必要な紙帳票は削減されていくのです。

デジタル化を検討すべき次の帳票例

- 配合記録:原材料の投入量や配合順序を正確に記録し、品質の一貫性を確保。

- 薬品入出庫記録:使用期限、在庫数をリアルタイムで管理し、無駄を削減。

- 設備点検記録:メンテナンス履歴を一元管理し、故障予測や予防保全に活用。

- クレーム対応記録:顧客からのフィードバックをデータ化し、品質改善に繋げる。

データが語る!DXで実現する未来の食品工場と競争優位性

DXは、食品工場を単なる製造拠点から、データに基づき最適化された「スマートファクトリー」へと変革させ、持続的な成長を可能にします。具体的には、以下のようなメリットが期待できます。

- 生産性向上:過去の生産データから最適なレシピや工程を分析し、歩留まり改善や生産効率の向上を約15%実現します。この数値は当社実績に基づくデータです。

- 品質保証の強化:リアルタイムな品質データを監視し、異常を早期に検知。品質問題の未然防止や原因究明を迅速に行います。

- コスト削減:原材料や薬品の適正在庫管理、廃棄ロスの削減、帳票業務のペーパーレス化によるコストダウン。

- 迅速な経営判断:経営層は常に最新のデータを手に入れ、市場の変化に素早く対応する戦略を立てられます。

この章のまとめ

- 導入後の継続的な運用改善(定期チェック、フィードバック)でシステムを定着させる。

- 残された複雑な紙帳票(配合記録、薬品入出庫など)も段階的にデジタル化し、DX効果を最大化。

- データ活用により、生産性向上、品質保証強化、コスト削減、迅速な経営判断を実現し、競争優位性を確立する。

まとめ: 繁忙期を乗り越え、DXで未来を切り拓く食品工場へ

DXは特別なことではない、現場を巻き込む「当たり前」のプロセスに

- ステップ1: 体制作りと役割分担の明確化 プロジェクトを推進する土台作り

- ステップ2: スモールスタートによる抵抗感の最小化 小さな成功体験で現場を巻き込む

- ステップ3: 手厚いサポートと教育体制 現場が「使える」ようになるための伴走

- ステップ4: 締め切りと段階的導入によるモチベーション維持 着実に前進するための計画性

- ステップ5: 定着から拡大へ、継続的改善 DX効果を最大化し、未来へ繋げる

「繁忙期だから無理」は、もはやDXを先送りする言い訳にはなりません。これらのステップを踏むことで、貴社の食品工場でも、現場の負担を最小限に抑えつつ、DXを「特別なこと」ではなく、日々の業務に溶け込む「当たり前」のプロセスとして定着させることが可能です。

システム導入は、単なるツールの変更ではありません。それは、トレーサビリティの強化、業務効率化、品質向上、そして多様な人材の活用といった、貴社が抱える様々な課題を根本から解決し、未来の競争力を高めるための戦略的な投資です。

貴社の課題を解決し、未来を共創するパートナーとしての価値提供

私たち株式会社カンブライトが提供する記録管理システム「ツクルデ」は、まさにこのような食品工場特有の課題を解決するために開発されました。「ツクルデを導入して、品質管理の手間が劇的に減り、現場の笑顔が増えました!」というお客様の言葉が、その価値を物語っています。

現場にとっての使いやすさ、品質保証部門にとっての確実なトレーサビリティ、そして経営層にとっての迅速な意思決定を可能にするデータ活用。これらすべてを、「ツクルデ」は実現します。

貴社が描くDXの未来を、私たちと共に実現しませんか?現場を巻き込み、着実に成果を出すための具体的な支援を通じて、貴社の持続的な成長と競争優位性の確立を強力にサポートいたします。まずは、お気軽にご相談ください。